國際失智症協會於1994年發起了國際失智症日,2012年起將每年9月訂為國際失智症月,而每年9月21日為國際失智症日,也在國際失智症月串連全世界各個國家的失智症協會、失智症患者及家屬,共同響應為失智症而走等宣導活動,以提升民眾對失智症的認識。

據國際失智症協會估計,目前全球有超過5千萬名失智症者,預計至2050年增至1億5千2百萬名者,因此政府及民間都應及早因應,協助民眾預防及延緩失智,以及營造失智友善環境。

失智症的平均病程大約在8到10年,甚至超過15年,在這過程中病人除了認知功能缺損外,也可能同時出現精神行為症狀,簡稱BPSD,常見的失智症精神行為症狀有被偷妄想、被害妄想、幻覺、攻擊、重覆問話、迷路、日夜顛倒、漫遊、貪食、病態收集、不恰當的性行為、日落症候群、憂鬱、焦慮、淡漠等等,以上症狀為家屬、照顧者最主要的壓力來源,沉重負荷下可能導致對失智者的虐待、照顧者及個案雙方生活品質下降、照顧費用增加、提早送失智者到住宿型機構接受全日照護等等。

目前絕大多數失智個案隱藏在社區中,家屬在失智症照顧上,往往缺乏疾病照護知識,對能提供協助的社會資源也不瞭解,照顧困擾造成生活品質低落及身心極大壓力,且患者又容易發生意外傷害等事件,家屬心情負荷沈重。

中山附醫共照中心郭慈安副院長表示,失智症人口的長期照顧已經成為台灣社會醫療照顧和社會服務上的重要課題,因此,中山醫大附設醫院投入失智相關醫療照護多年,成立共照中心,希望能提升失智長輩與家人的生活品質。

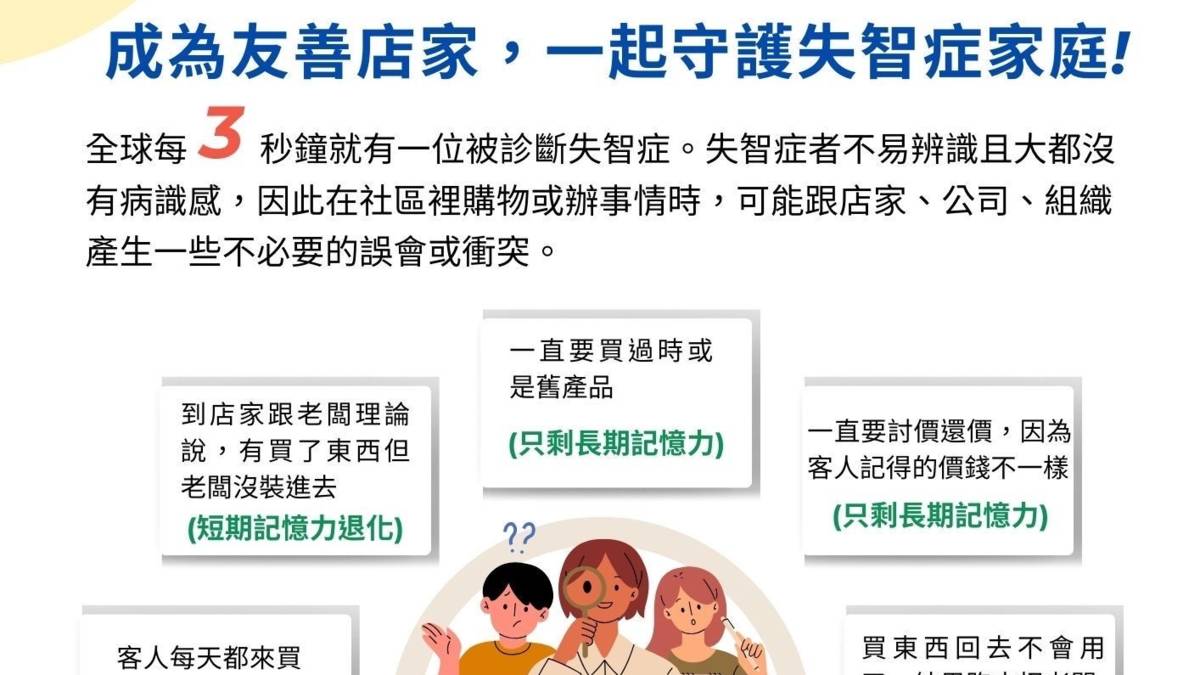

今年共照中心承接台中市衛生局的失智友善計畫,在台中市北區、中西區以及外埔區招募150家單位成為失智友善組織,共同來守護失智症家庭。

今天節目中邀請中山醫大附設醫院失智共照中心執行長郭慈安教授和個管師,分享共照中心多年來協助失智者找工作、維持工作的努力,以及與國家美術館制定失智友善博物館,讓失智症家庭免費參觀美術館,由受訓過的導覽員進行友善深入的導覽!