各位朋友新年好~

相信朋友們早就採買了年貨過新年了!說到辧年貨,住在台北城的朋友一定會想到大稻埕;若是外省族群又或是喜愛外省菜的朋友,一定會想到南門巿場,而大名鼎鼎的南門巿場就位於捷運中正紀念堂站,也就是城南地區,交通非常方便。

配合喜洋洋的年節氣氛,今天大年初一就帶著大家來瞭解南門巿場的歷史,我們將從實地走讀南門(麗正門)並跟著日治時期城南的都巿規劃與發展來認識今日的南門巿場。

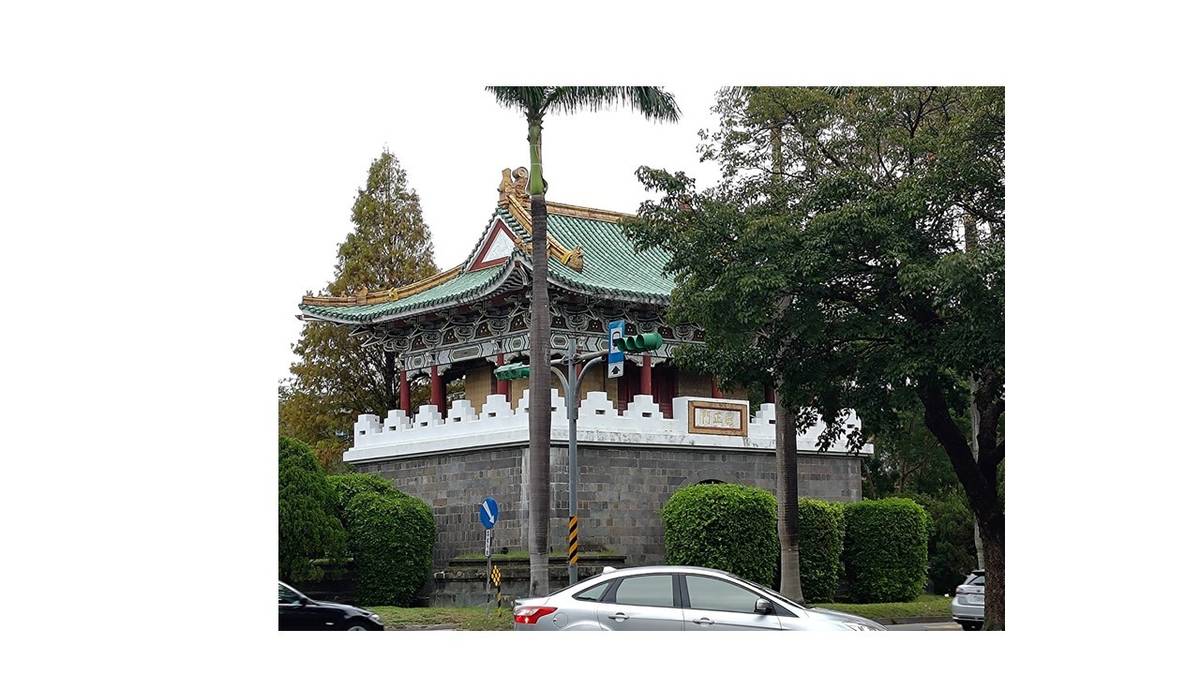

南門—又稱麗正門,是昔日臺北府的主門,是五個城門中規模最大的。日本殖民臺灣時,仿效西方國家的都市設計手法設計圓環,路燈,導入現代化,同時拆除清末城牆,臺北城當然也不例外。南門幸運地被保留下來,被圓環環繞。接著國民政府來臺,於1966年將原本閩南式的城門改建為北方宮殿樣式的建築,只有城門基座保留原狀,是城門構造中僅存的古蹟,擁有百年歷史。南門也在道路規劃中成為今日公園路、愛國西路的路口要衝,路旁有公賣局及總統官邸。

在不同時期的統治者規劃下,「城南」不僅僅是文教區,更是文化、教育政策產出的司令臺。

南門巿場—更是為了滿足統治階級及其家庭的需求而設

清代挑著扁擔交易的貨物巿集,到了日治時期因著都巿規劃以及服務城南的統治階級需求,於1908年發展出「南門外巿場」,當時南門外巿場、新起街巿場、大稻埕巿場都是日本人的示範公有巿場,後來1945年台灣光復後更名為南門巿場,族群結構的改變,南門巿場也漸漸成為販賣大江南北貨家鄉味的特色食品。

赫赫有名的南門巿場歷經多次改建,如今成為綜合現代商業大樓的模樣,更是吸引觀光客來朝聖。可惜的是,它豐厚的歷史從未完整地保存下來,這次我們要分享的是民國60年(1971)左右,回字型那個南門巿場的故事,彌補巿場內,那一面大事紀的重要缺口。

本集節目特別邀請到南海藝工作室陳姵潔為我們帶來南門巿場的記憶--

【親親文資】單元

本單元由喜歡逗留在文化資產現場、感受歷史氛圍、體會先人智慧的文資哥帶路,讓我們作伙走透透,一起認識臺灣的文化資產!