關於鋼琴與古典音樂的欣賞,市面上有大量的書籍、影音與講座,但你知道鋼琴的機械結構?在台灣的產業發展?時代變遷?與其中的人生故事嗎?

本集特別邀請調音師鄭文龍先生,他曾到日本的名古屋學習鋼琴,也從事二手鋼琴的進出口貿易,住基隆的他更是努力推展在地的音樂教育,且因教會將他牽引走入音樂的美妙世界。

文龍先生的父親是福州人,人說福州三支刀,菜刀、鉸刀、剃頭刀,家訓要求必定要有一技在身,作為在這個世界立足的能力,且恆定的堅持下去。

現下的教育,總用藝術性與教育面來看鋼琴,但若從技術性與產業面來思考,會是怎樣的風景?

以下是我的舊文,請細細閱讀,但你得真的打開耳朵,收聽【拍破台語顛倒勇】,跟著鄭文龍打開聲音之內在。

〈打開鋼琴的內在〉鄭順聰/文

廣告說學音樂的孩子不會變壞,但你可能不知道裡頭暗藏的機關,以下是我調查到的鋼琴台語:

鋼琴:鋼琴(kǹg-khîm),或是piano英轉日轉台的發音。例句:彼隻鋼琴真好彈(彈)/揤(tshi̍h)。

鍵盤:鍵盤(kiān-puânn)。

琴鍵:琴齒(khîm-khí)。

白鍵:白鍵(pe̍h-kiān)。

黑鍵:烏鍵(oo-kiān)。

琴蓋(khîm-kuà)。

譜架(phóo-kè)。

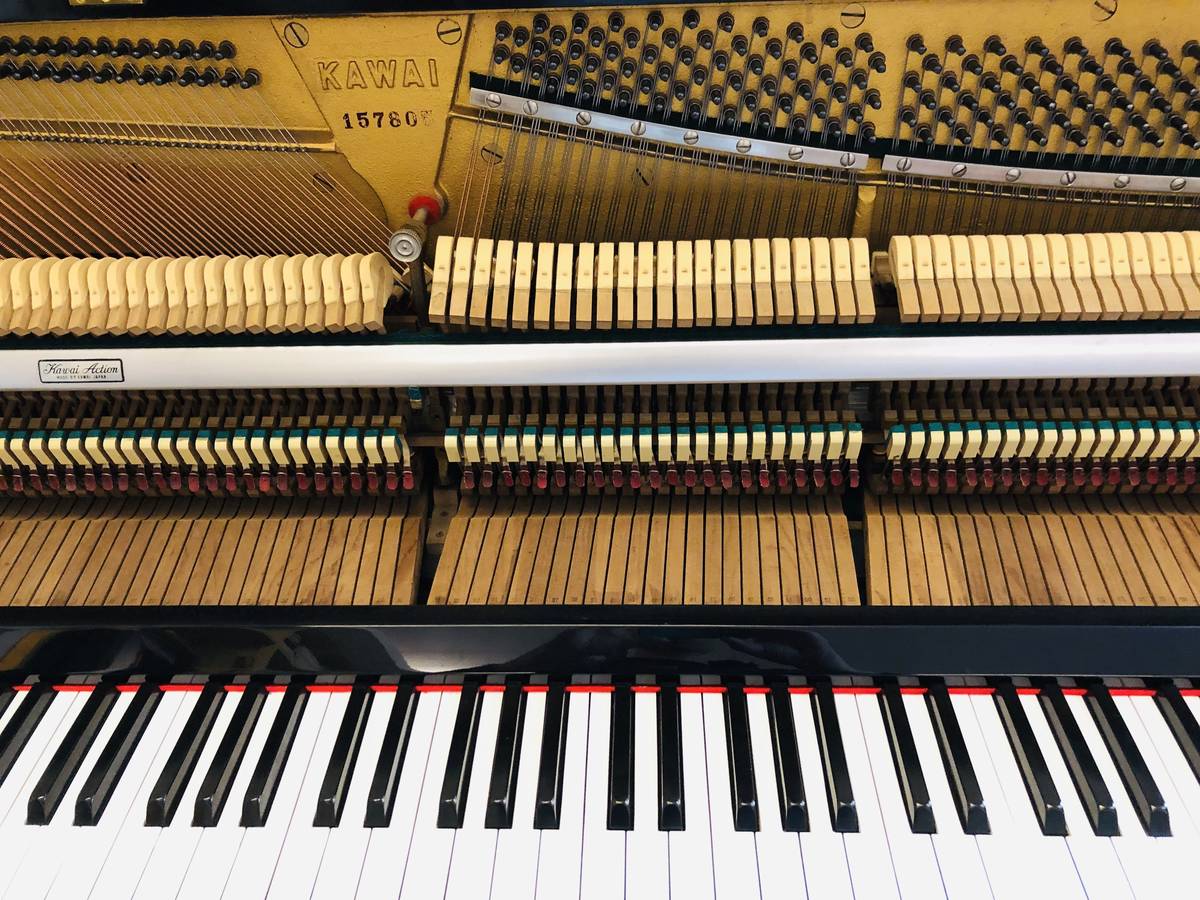

打絃器:action英轉日轉台語的發音。

木槌:撼仔頭仔(hám-á-thâu-á),影片介紹的材質是楓木,上頭還黏羊毛。

琴絃(khîm-hiân):分做鋼線(kǹg-suànn)、銅線(tâng-suànn)。

外殼(guā-khak):分作原木(guân-bo̍k)、合枋(kap-pang)。

鋼板:材質有很多種,我調查到的是生仔枋(senn-á-pang,生鐵)。

〈田調小影音〉

https://www.youtube.com/watch?v=5VcoN4RirJs

〈田調內容〉

鄭文龍從小住在基隆的安樂市場附近,家裡開設水果行,爸爸是福州人,很喜歡看棒球,所以買了市場的第二台電視來收看。很可惜的,到1960年代出生的鄭文龍身上,只會簡單語詞,回憶中滿是福州人最強的紅糟料理。

從小在菜市場長大的他,竟然與鋼琴結緣,我問他,他轉頭一想,或許是信耶穌的關係,所以對音樂產生興趣。輔大音樂系畢業後,負笈至日本名古屋留學,學得一手拆組鋼琴的工夫。

鄭文龍回憶,拆解鋼琴需要細心與步驟,猶記得他在名古屋的畢業考,是將半個籃球場的零件組成一架鋼琴,然後再把他分類拆解。

我問時間多久,他說,一個星期,雖說是日本的職業學校,他可認真的很,第一名畢業。

日本人很排外,要加入當地的相關協會,幾乎是不可能。回台後,幾番轉折,從事日本二手鋼琴的進出口。

在民國八十五年政府開放鋼琴進出口之前,真是鄭文龍的黃金時期,那時只有少數人從事相關行業,而他有日本管道,調音師工作,還有基隆主場優勢──作為北部最重要的港口、委託行最興盛的時代,他就善於引進日本二手鋼琴,瀏整後內外銷。他有座工廠,專門整理二手鋼琴,極盛的時候,一個月四、五十架鋼琴。

猶記得,羅斯福路三段,從南門市場到基隆路,可是條鋼琴大路,有五十幾家銷售鋼琴的店,但裡頭有虛有實,不是內行人不懂其中門路。

雖說是福州人,但鄭文龍從小在安樂市場長大,對那一帶真是瞭若指掌,我送他《基隆的氣味》,他晚上一讀,差點睡不著,勾起了他許多回憶:七堵的青春記事、中山路一段的碼頭新村、安樂市場的點點滴滴、現住的木山澳仔(bo̍k-sann-ò-á,外木山)的故事傳說。他還特別小吃爆料,指引大武崙的香腸配啤酒、仁愛市場的某幾家、流浪頭的沙茶牛肉⋯⋯我說《基隆的氣味》附錄百大小吃可參考,他氣定神閒地說:全部吃過,知道許多書中沒寫的,標準基隆通!

當然要跟他來個台語田調,趁機問鋼琴各部件的台語說法。因為,這是我跟孩子談音樂的障礙,關於各個樂器的台語說法、樂器結構、動作樂理,還有如何去賞析結構、樂思與感受⋯⋯學音樂尤其是鋼琴,在台灣社會是高雅之事,為何台語的詞彙如此缺乏呢?

眾語言平等,我這一代不懂,是時代與體制的限制,若孩子不會說,百分百是我的錯。

雖說與鋼琴的關係如此緊密,鄭文龍謙虛地說,還是有很多部分說不出來。轉而懷念起父親了,要是人還在世上,絕對知道,因為他的工作是「通譯」,通台語、客語、日語、英語、華語,更不要說福州話!

啊!真是相見恨晚!