那天在錄音室收到陳淑華的新書《灶邊煮語》,書一翻開我大喜,語言、飲食、野知識,樣樣擊中我心⋯⋯此時,電台的編導夢玲走進來,翻閱書裡頭的客語用詞,一一唸出來⋯⋯認識夢玲多年,因客語的煮食動詞觸發,才知她是客家人。

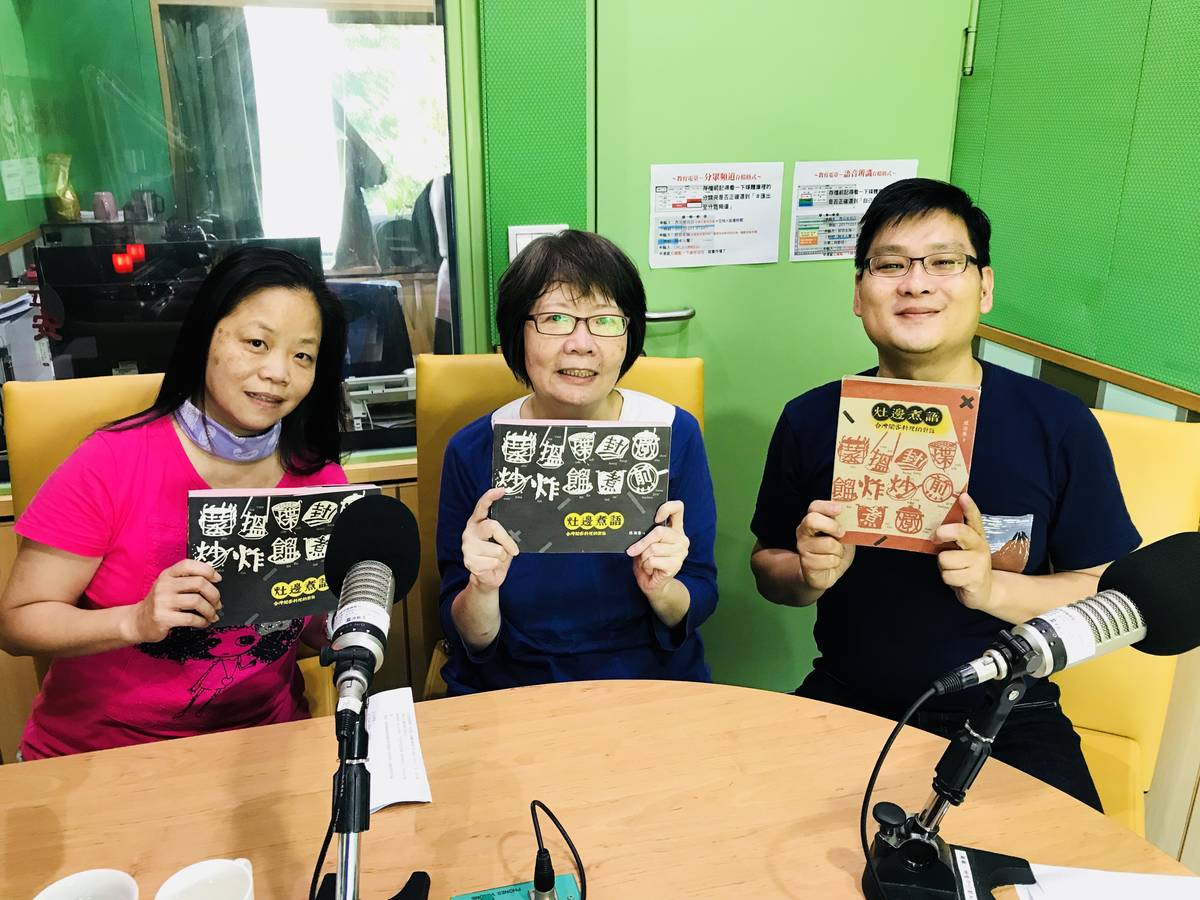

於是將陳淑華與陳夢玲都邀來錄音室,在空中來個閩南語與客語的大PK。

淑華說,當初撰寫《風吹日炙》訪問攝影師邱德雲時,聽到許多客語的用詞,引發好奇;再想起母親口說的閩南語,引發強烈的興趣,就開始探詢閩客煮食用詞的不同,蹽落去(liâu--lo̍h-khì),四年過了出了這本書,而且,還在探尋中⋯⋯。

至於夢玲,從小生長於楊梅的埔心,其四縣腔是跟外婆學的,雖說長大後搬到閩南村莊,客語的底氣仍在。

煮食的學問大太,我挑了《灶邊煮語》四個部分來談:

一、煮 (boiling)

閩:煮tsú 𤉙kûn 炕khòng

客:煮zuˋ 炆vunˇ/mun

二、封(braising)

客:封fungˊ 燴fi

閩:封hong 滷lóo 紅燒âng-sio

三、藏(curing)

客:滷luˊ 晒sai 醬jiong 揤jidˋ 覆pugˋ 臘lab

閩:豉sīnn 曝pha̍k 灌kuàn

四、炸(deep frying)

閩:糋tsìnn 炸tsà 乍tsànn 磅pōng 煿pháu 烞pok 浮phû 酥soo 炙tsià 烹phing

客:烰poˇ/peuˇ

此集節目就以客語歌為背景,大家來學客語,且和閩南話來互通,談煮食的學問與奧妙、回憶和故事⋯⋯聊著聊著,爆發許爭議點,值得探討,聽眾也一起來參與吧:

- 一、𤉙(kûn)和炕(khòng)有何不同?客語有個小火慢慢煮的詞:炆vunˇ/mun,差別在哪?

- 二、台語強調口感的𩚨(khiū),俗用字是Q,但這不是客家人追求的口感,如同客家菜包,得要綿綿酪酪(mien11 mien11 log2 log2),原來眾口真的難調?

- 三、米篩目有甜的有鹹的,有炒的也煮湯,南部的客家人叫米篩粄?談到粥的煮法,閩客煮法也不同,客家人要把飯粒煮「化」,但不到廣東粥那麼稠?還有飯湯與泔糜仔?

- 四、封肉是南部客家人的特產,北部客家區沒有?而且豬肉的大小塊有分?

- 五、不像現在炸雞、鹹酥雞到處有,客家人只有過年過節才會有炸物?早期普通閩南人家庭,炸物也不多?閩南語那麼多炸的動詞,多是廚師的手藝?

- 六、北部客家的鹹湯圓,是小湯圓煮鹹湯;而閩南人的鹹湯圓,裡頭是有包餡的?但又不盡然?

- 七、閩南語稱九層塔,客語稱七層塔,可以拌豬油飯吃?

整個節目的訪問,讓我念念不忘的,是夢玲談到,因歷史的演變,客家人非常善於醃製,曬一天、兩天、三天會有不同的味道,同樣是用鹽巴,不同的菜有不同的醃製法,且要放入罐子中塞得很緊很緊,訣竅是「翻置」。因節目的空中訪談,夢玲勾連起客家菜與阿婆的回憶:「醬冬瓜」,是她小時候最愛吃的,乃將新鮮的冬瓜買回來處理,阿婆放在馬路旁曬,曬到怎樣的程度,旁人無法理解,只有阿婆才知道。然後,放豆豉下去醃,醃好了煮瘦肉湯,夢玲說,那醬的味道,甜的味道,還有一股特別的香氣,縈繞心頭無法忘懷。

雖無法親口品嚐,在空中光聽那描述,便讓人忍不住發出讚嘆的聲音。