為因應去年11/24全國公民投票結果,今年4/2教育部修正性別平等教育法施行細則第十三條內容為:本法第十七條第二項所定性別平等教育相關課程,應涵蓋情感教育、性教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育,及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程,以提升學生之性別平等意識。

長期關注性平法與校園性別事件,同時也是教育部性平會委員的吳志光教授認為,這樣修正也可以解讀為取代同志教育,但是也暴露出弔詭。回到性平法母法第二條用詞定義,性霸凌指透過語言、肢體或其他暴力,對於他人之性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾

者。因此,性霸凌防治不去談性別多樣性,性霸凌教育就很難落實,在校園要談性霸凌,就必須去認識與尊重不同的性別特質與性傾向。例如,談情感教育,如果學生喜歡同性怎麼辦? 不可能完全不談,更不可能違反性平法所提及得性傾向教育。施行細則條文修正,並不影響原本性平法實施的內涵。

吳志光教授法入校園的概念,來談性平法至今15年的影響與缺陷。

一、從性平法法入校園的概念,季刊67期文章點出性平法現在困境比較像是校園性別事件處理法(今年已15年)。許多中小學老師因為光是校園校騷性侵事件就處理不完,學校沒有多餘時間來做性平教育(也就是性平法前半部)多數學校性平會也沒有專職人員與預算,以及正式課程也沒有性別專屬的課程,只能依賴有心的老師,從教學科目來引入,但也受限於時數與進度。

二、教育人員對於校園性別事件之處理的賦權與增能,更準確說是不是對於性平教育的認識理解與態度。現在比較詭異的是,學生(至少高中與大學)的性平意識比學校教職員主管,還更進步,也就是說學校教職員主任更需要性平教育。

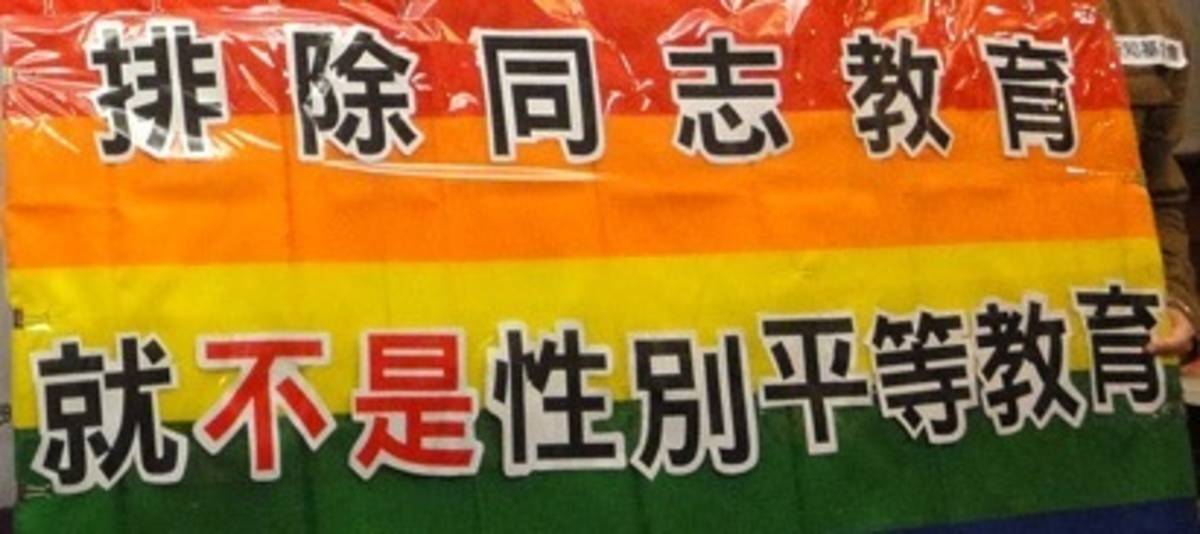

三、延續一法入校園,不應該有選擇性,也就是性平法前半部的基礎工程。但這一兩年來許多反同的家長團體利用公投,提出把同志教育從施行細則拿掉,甚至要修性平法。(例如把性別、性別特質回復到保守的解釋),高中以下性平教材編寫,需要有家長團體參與等等。從法律觀點回應是甚麼?