『小學時跟哥哥一起看彩虹頻道,哥哥看女生,我想看男生,但是畫面幾乎是女生為主,我視覺焦點在男生,我在尋找男生。』

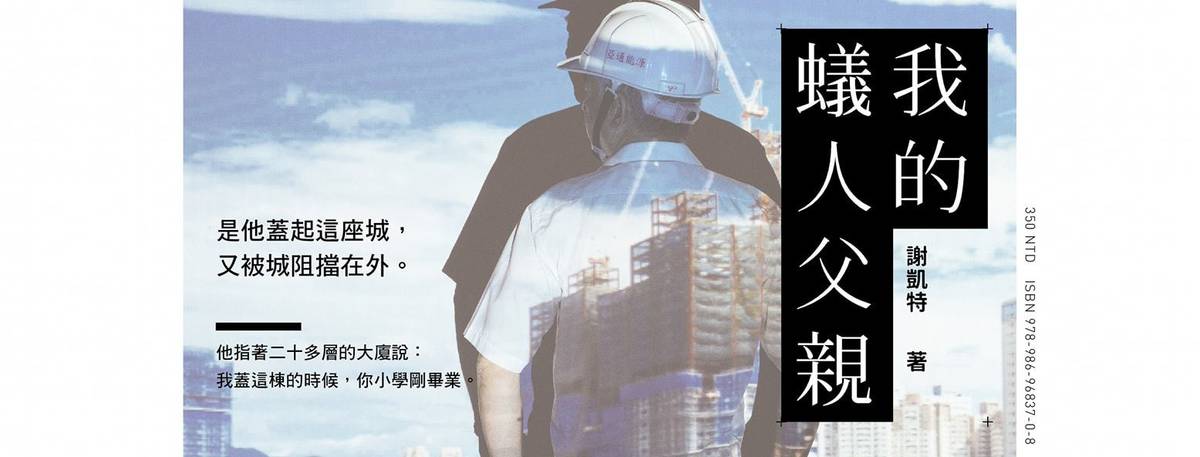

《我的蟻人父親》是謝凱特第一本書,專注在家庭與親人與自我,就像舊傷清創。對於同志認同,跟父親沒有正面談過,難用語言文字說話,傳統父親對情感表達似乎有些障礙。反而是媽媽知道之後,比較像閨密無話不談,例如談跟男友的生活狀況。雖然不確定爸爸是否理解,但覺得他想理解,也可以理解,在親友詢問是否結婚,父親總能圓滑回應:誰跟他在一起就倒楣….只是父子很難直接溝通,媽媽反而成為橋梁媒介……就像跟哥哥也是,必須依賴一位女性理髮師當作訊息媒介….

書包:就是小孩的所有秘密所有隱私,就像潘朵拉盒子,只有自己知道的東西,但卻被母親打開,爸媽就要接受後果。凱特30歲可以直接面對,但青春期時的自己就無法接受,抗拒書包被爸媽打開。其實很多爸媽都想掌握小孩成長狀況,都想知道小孩的秘密,過去覺得爸媽的方法太激烈了,現在反而可以理解當時爸媽的行為與想法。

彩虹頻道:凱特覺得自己跟哥哥有年齡差距,性傾向差距。小學時跟哥哥一起看彩虹頻道,哥哥看女生,他想看男生,但是畫面幾乎是女生為主,就在螢幕的角落,尋找男生的身影。國中階段凱特喜歡男生也有喜歡女生,就是在摸索。一般人有成長範本,像是偶像劇,都是異性戀,那時候自己沒有成長範本,只能摸索。

國中時,隱藏自己性向跟別人不一樣,一部分就是要切割成跟一群常欺負別人的男同學,混在一起,開別人玩笑,再切割另一部分跟喜歡的女生,寫交換日記,又要把最後一部分切割給自己喜歡的男生,買飲料送他,替他抄寫筆記。

國中會跟著同學嘲笑別人娘泡,開別人玩笑,霸凌語言背後感受到的是,因為某個特質而被否定生而為人一切事情。『所以跟這些同學一起取笑別人,不然自己無法活下去,我笑別人其實是怕別人笑我,但那時沒有接受好的教育。國中是2000年,性平法是2004年,我高中畢業了,那時候才教,來不及了。大家只在乎升學考試….』

國高中六年不太理解自己是怎樣一個人,社交功能有很大障礙,如果不是應付那些人,下課時間就是假裝自己在睡覺,不想跟別人說話,太多矛盾跟衝突都發生在自己身上,回家也沒無法跟爸媽說。如果現在的教育,可以跟更多同志學生提供更多範本,是不是更好一點呢?