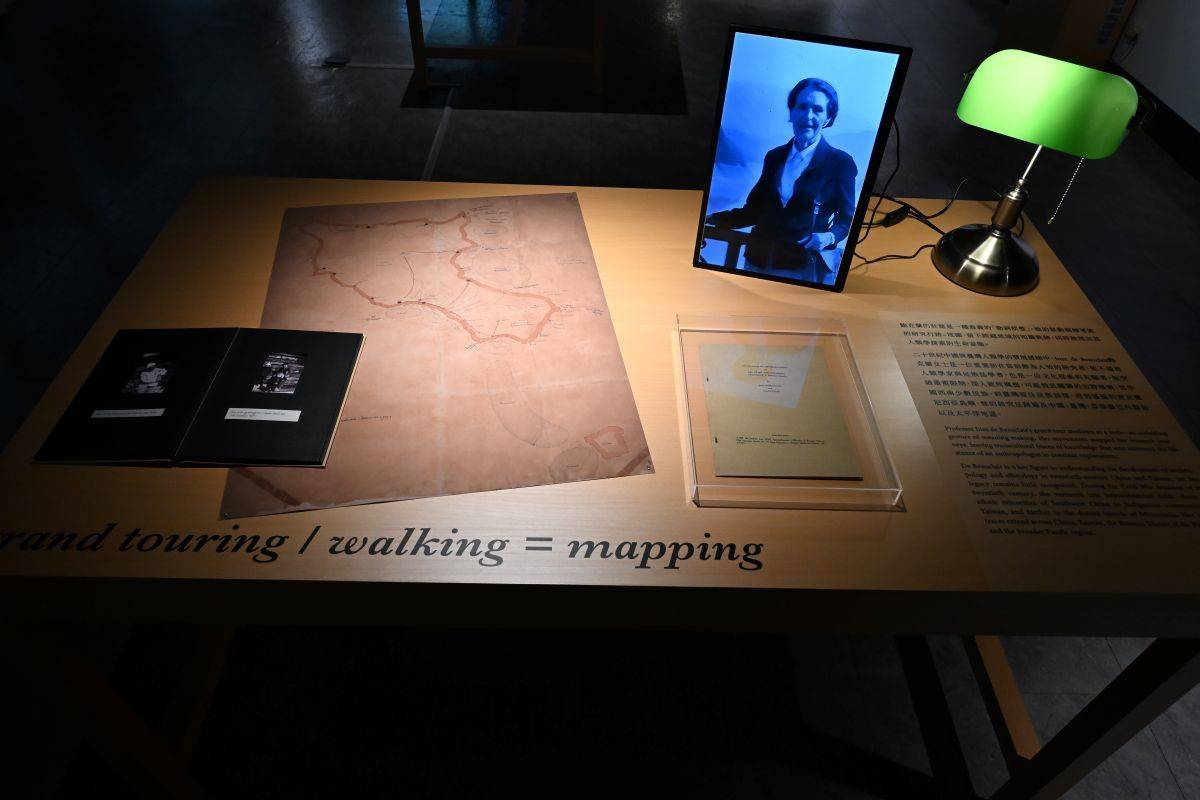

中央研究院以民族學研究所首位外籍女性研究員鮑克蘭(Inez de Beauclair)為主軸,即日起推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展,述說她畢生投入文化探索的生命歷程。中研院表示,在資訊與交通仍不發達的1950年代,這位德籍女性人類學者背著相機與筆記本,踏遍臺灣山海,透過田野調查、文獻考據與跨文化觀察,促進族群間的互動與理解。

中研院表示,鮑克蘭(1897–1981)生於德國,因戰亂輾轉於1954年自中國來臺。她先於國立故宮博物院任職,後來加入中研院民族所,響應創所所長凌純聲先生「搶救民族誌」理念,多次前往臺南、臺東、阿里山等地田野調查,更是民族所開展蘭嶼研究的重要先行者。她的研究足跡遍及中國貴州、菲律賓巴丹群島與太平洋島嶼,留下大量珍貴紀錄,為早期民族學研究奠定基礎。鮑克蘭女士後半生近30年皆奉獻於臺灣民族誌與人類學研究,1981年於臺北逝世。

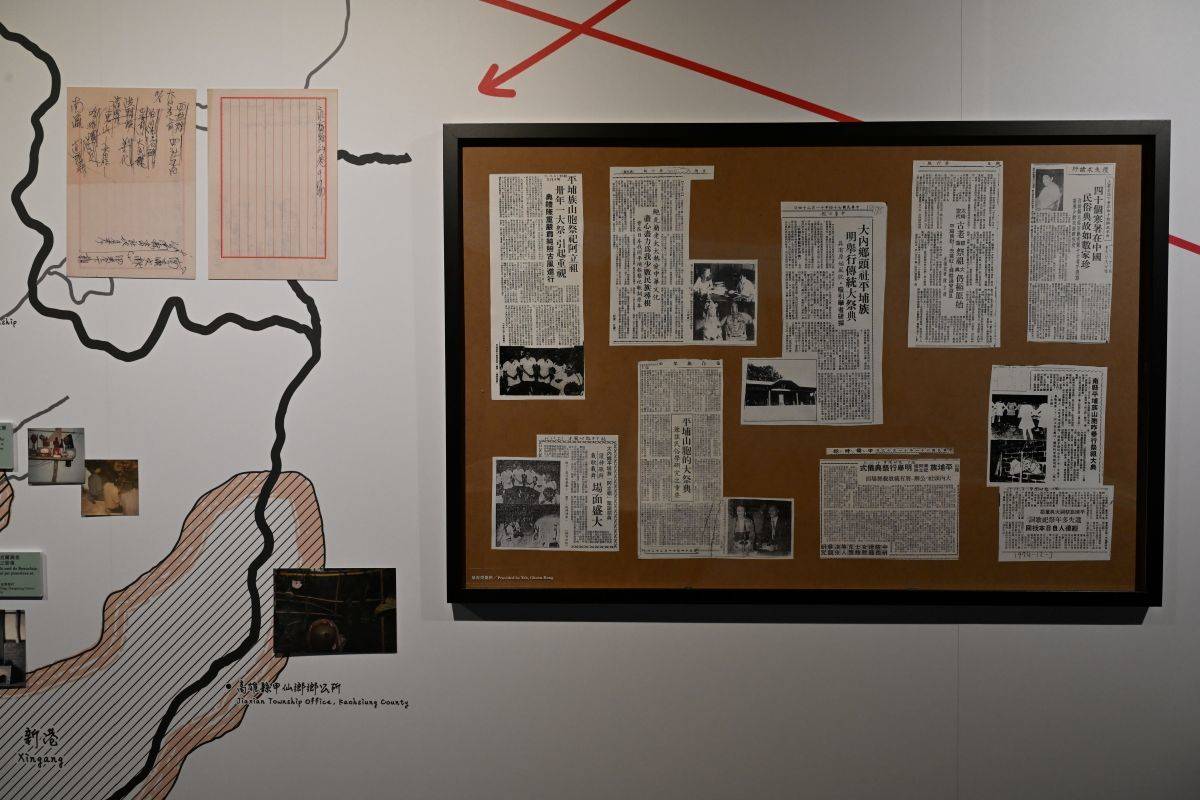

中研院說明,展覽分為五大展區,「鮑克蘭女士的田野行跡」以珍貴的照片與手繪地圖,串起她在臺灣、中國、菲律賓、密克羅尼西亞等地調查的路線,呈現長時距、跨地域的研究行跡;「物件含藏的知識軌跡」展出她從多個文化圈收集的文物,透過器物細節與收藏脈絡,展現她對跨文化傳播的理論關懷與比較研究視野;「田野場域的跨文化遭遇」透過她獨具洞察力的攝影,再現六、七十年前的田野場景,包括部落日常生活到儀式活動、人際交流;「發出幽微聲響的檔案書信」以公文、信札與民族所早期檔案,呈現她在研究過程中的思索、討論與行動,也揭示了她在民族所學術網絡與制度建立中的關鍵角色;「陽光充足的南臺灣」聚焦她退休後仍持續耕耘的臺南平埔族群研究,透過影像與筆記呈現她對臺灣土地持續而細膩的關懷。

中研院指出,本次由民族所林文玲研究員擔綱策展,為期一年半的展覽以鮑克蘭女士收藏的文物、照片、田野筆記、個人書信與公文檔案為線索,試圖追尋她的研究關懷,以及在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」的角色,揭開她隱而未顯,卻極具影響力的多重身分。展覽一大亮點,是運用AI、3D全像投影與語音合成等技術,使原本靜態的照片與物件彷彿「活起來」,並讓鮑克蘭女士得以透過當代技術再次「發聲」。