六、七年級生應該對小時候在圖書館看到的《中國童話》、《漢聲小百科》留有深刻印象,原來漢聲出版社已經55歲了。曾獲美國《時代雜誌》評選為「亞洲之最的行家出版品」的漢聲,半世紀以來首次以展覽形式與讀者相見,在松山文創園區北向製菸工廠一樓推出《漢聲五十五:本來.未來》展覽,展覽免費,展出到7月28號。

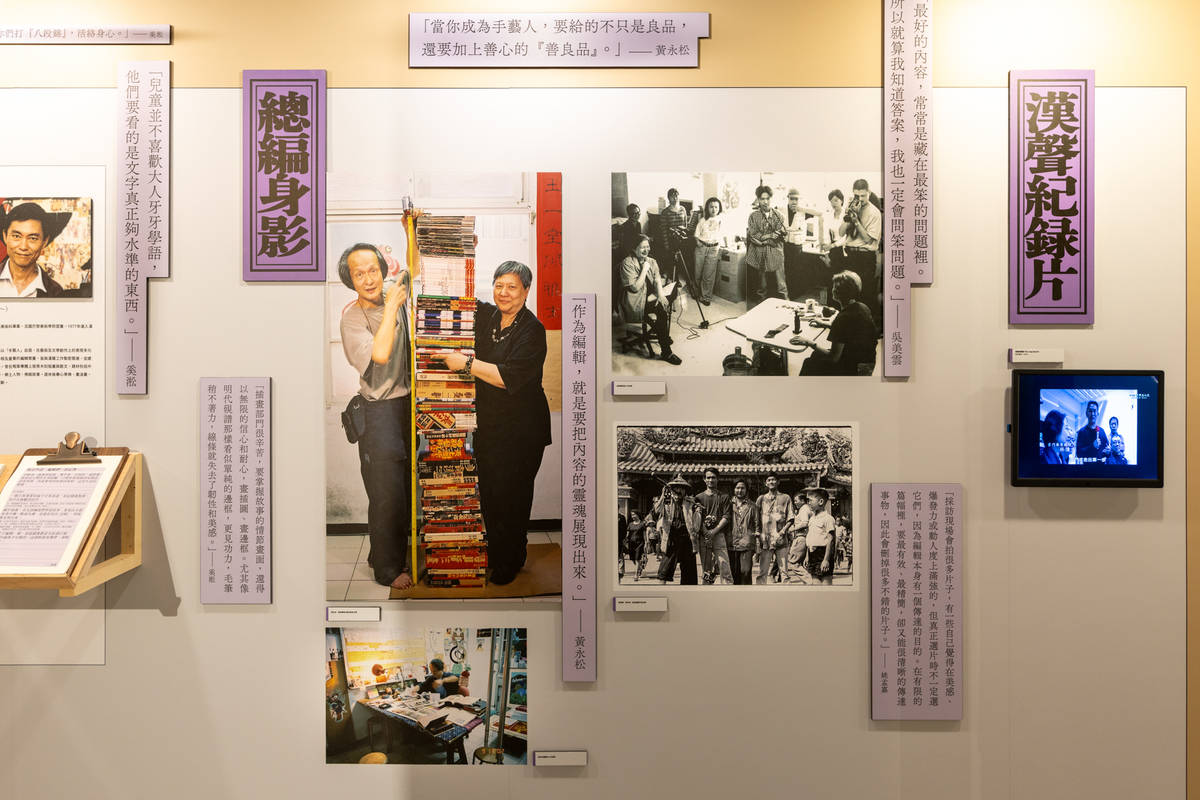

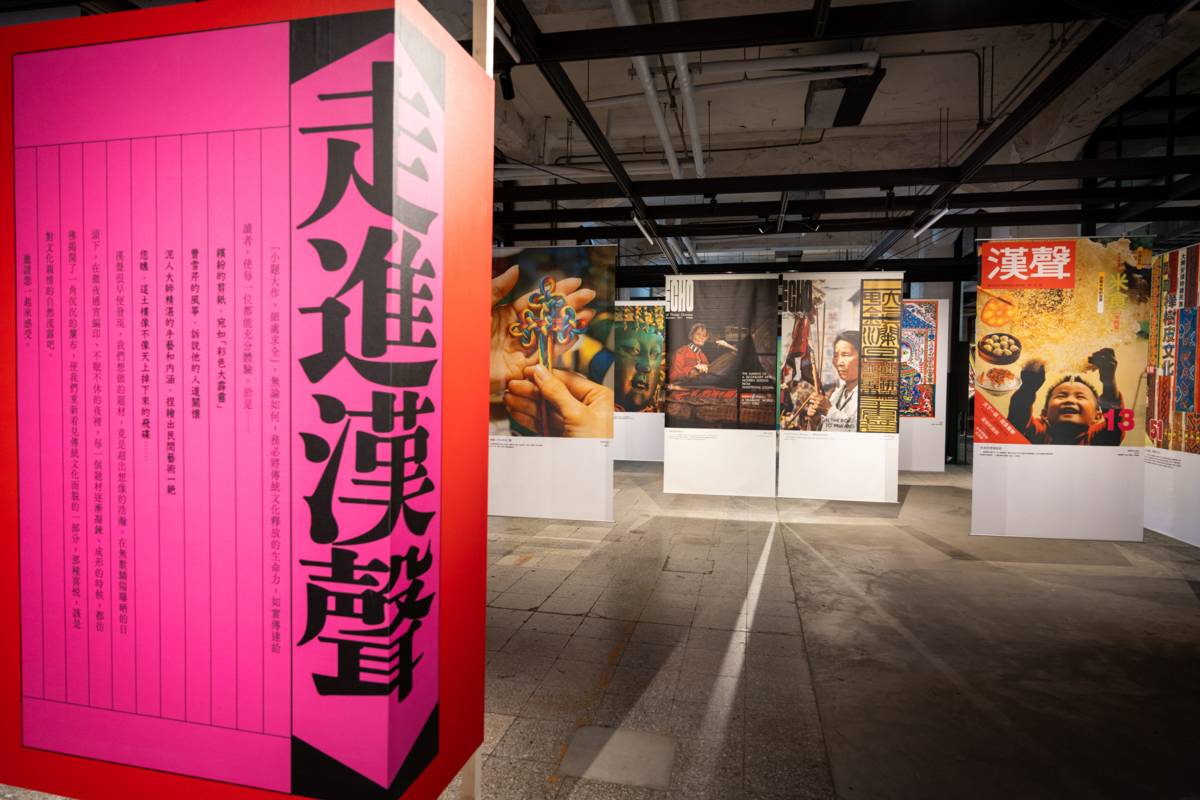

由財團法人漢聲文教基金會主辦的「漢聲五十五:本來.未來」展覽,濃縮臺灣出版傳奇「漢聲」長達55年文化心血,現場規劃6大展區,包含「走進漢聲」、「編輯臺開箱」、「總編和你聊聊天」、「漢聲風格」、「漢聲未來」,最令人驚喜的是,「漢聲兒童」展區更首度公開展出《中國童話》、《漢聲小百科》、《漢聲愛的小小百科》三大經典童書系列的珍貴原畫。

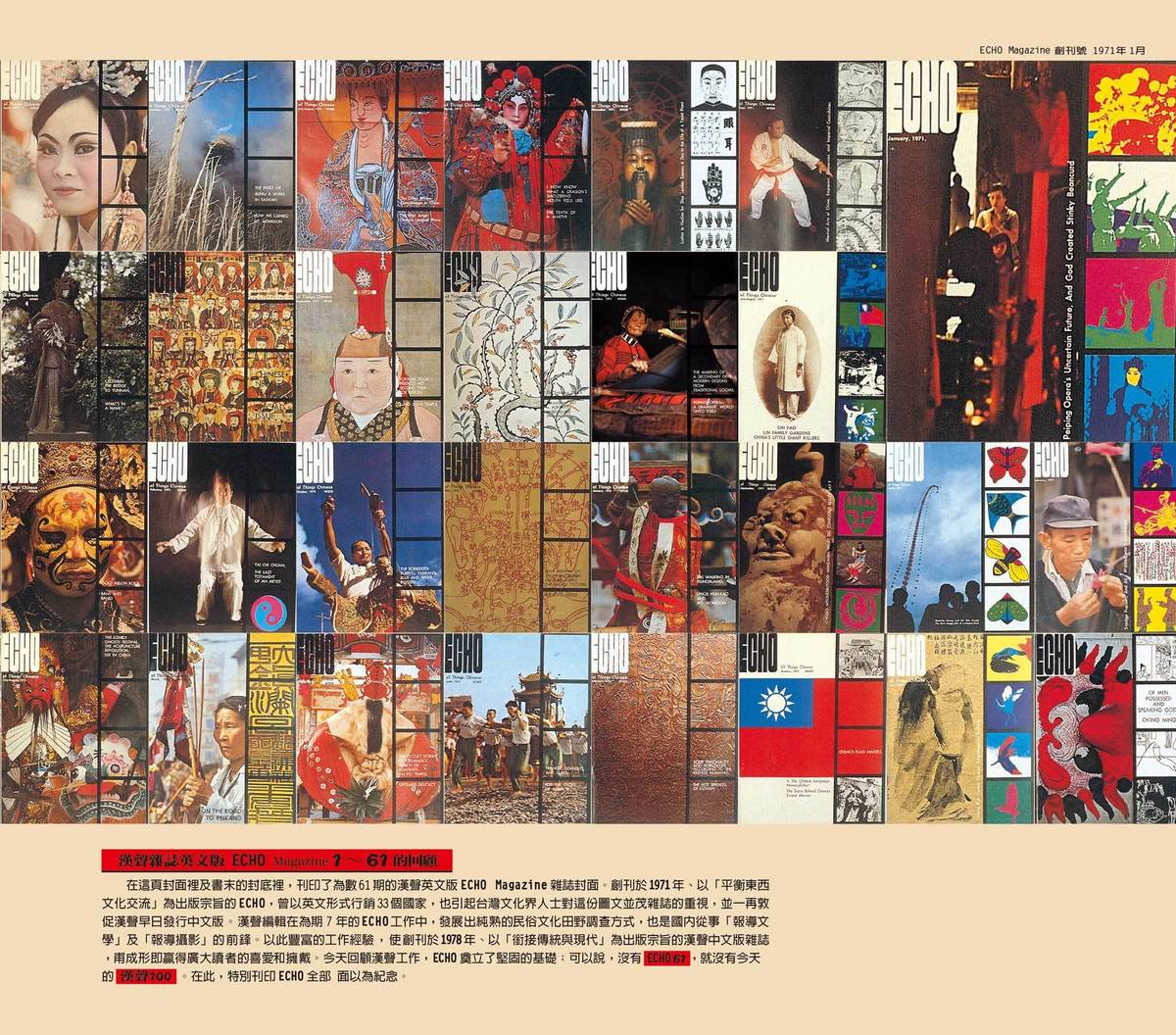

英文漢聲總編輯陳季蘭分享,原來漢聲創辦人吳美雲女士出國念書時要介紹我國文化時,發現國內相關資料很少,內心興起一股要將中華文化蒐集傳播的念頭,一開始出版了Echo英文雜誌,販售給國內航空業者,提供飛機上供國外旅客閱覽,後來心想希望國人也可以得到這些資訊,開始做中文版,後來更將受眾放在兒童上,希望文化種子從小扎根。

陳季蘭總編輯笑說,漢聲的美編和文編是一起出去採訪的,為了讓孩子接觸不同媒材的視覺,漢聲的美編創作不只有用彩色鉛筆畫圖,紙雕、刺繡、陶土、泥塑...各種媒材都成為美編的創作素材,製作完拍照後再彩色印刷,她笑說,當時的漢聲就像是工藝研究室,進到美編的工作室都要輕手輕腳,深怕把作品弄壞。出去採訪時也會針對主題把每個步驟一個一個拍下,之後用清楚的文字與美編圖畫,詳盡解說。

陳季蘭總編輯舉例,有次主題規畫要畫出鯉魚的內部構造,編輯就買了3條鯉魚來解剖畫畫,第一條詳細畫鯉魚外觀,第二條蒸熟好讓切下時魚的內臟不會位移,第三條再解剖,看內臟顏色,因為第三條解剖時就算內臟位移,也有第二條可參照內臟位置。對於要給兒童最正確的知識資訊,漢聲對於細節相當堅持。

陳季蘭總編輯也分享,漢聲很重視服務的對象,那時文編寫故事,除了要先講給同事聽,確認文稿是否好理解,寫完之後,還要去巷子講給小朋友聽,確定書籍主要的服務對象是真的覺得內容易懂,之後文編的稿子才能真正出手,所以以前文編都會找巷子裡的小朋友先上樓來聽故事, 小朋友們都會興奮大喊說「漢聲的姊姊要來說故事了」。

更多有趣的漢聲小故事,民眾可到特展參觀了解,現場也有許多資深的漢聲人,可以化身為導覽員,帶領觀眾深入認識漢聲。