臺北市立動物園的大貓熊「團團」在11月中旬因病情惡化離世,讓不少大小朋友感到難過與不捨,園方近日說明病理解剖報告內容,確認「團團」大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤(Gemistocytic astrocytoma)」,為一種原發性腦瘤,也是造成「團團」癲癇的原因,園方也將盡可能完整保存團團的皮毛、骨骼與活體細胞樣本,未來作為教育及研究的重要參考。

動物園表示,大貓熊「團團」上個月(11/19)病情出現快速惡化趨勢,經CT電腦斷層掃描及各項生理指數研判,病況已不可逆,醫療照管團隊於是共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡,不要再繼續痛苦了。並園方依照動物死亡標準作業程序,完成大貓熊「團團」病理解剖工作,並將採樣組織送請病理檢查。

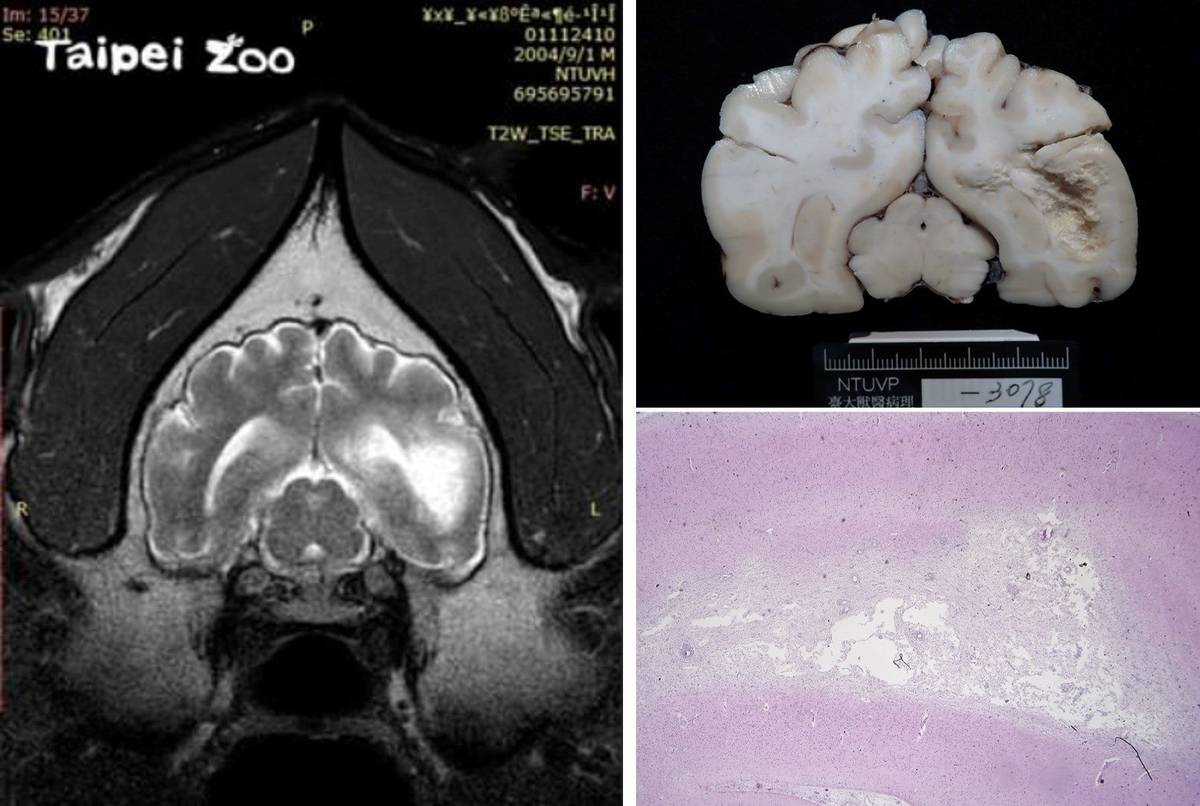

近日病理解剖報告近日出爐,確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」,野生動物醫療顧問團召集人劉振軒說明,18歲的團團體重107公斤,根據病理解剖報告,團團的腦為260克,體重107公斤,正常大貓熊的「腦重/體重」比例為238分之1,但團團的比例卻是412分之1,數據顯示腦部萎縮,組織大量被破壞。

劉振軒召集人表示,星形膠質細胞瘤多是生長在中樞神經系統(腦部或脊髓)內的任何位置,「團團」的腦瘤生長在左側大腦並伴隨大面積組織的液化壞死。星形膠質細胞瘤通常在人或狗身上較易發生,與遺傳因素相關性較低,病症有癲癇、頭痛、嘔吐,包括視覺與行走都會受到影響。之前四川成都動物園曾有雌性大貓熊與團團患有同類型腦瘤,但比團團更為嚴重,在出現癲癇3天後就病逝。

各界都十分關心團團的遺體會如何處理?動物園發言人曹先紹表示,貓熊個體數並非成千上萬這麼多,發病後能追蹤的個體數更少,能拿來比對的案例更加不容易。園方會盡可能完整地保存「團團」的皮毛、骨骼與活體細胞(如精子、體細胞及幹細胞等)樣本,希望能提供國內外的學者進行研究,也可作為野生動物醫療與照養技術精進的重要參考依據。此外,未來也希望透過一系列教育解說的活動,讓更多人知道「團團」的故事,讓「團團」的生命價值喚起對於其他野生動物保育教育的重視。

大貓熊「團團」在臺北市立動物園度過了14年的歲月(2008年-2022年),牠的離世,對照護牠的保育員、醫護人員及粉絲而言,就像痛失親人般的不捨。「團團」離世後,動物園於特展館內設置了追思看板供民眾悼念緬懷,非常感謝民眾紛紛留言,表達對「團團」的思念及對照管團隊的支持。追思看板將於12月26日撤離,對於無法親自到現場的粉絲朋友,未來仍可以透過線上平臺的方式,傳達對大貓熊家族無盡的祝福與關懷。