國立自然科學博物館地質學組楊子睿博士、生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心Anneke van Heteren博士及國內多所院校學生通力合作,在屏東縣恆春鎮頭溝一帶發掘出一具鯨魚化石標本,全長超過15公尺、完整度高達70%,是目前臺灣發現最大、最完整的鯨魚化石,目前化石已經運回科博館,尚需進一步清修,才能得知更準確的物種訊息。

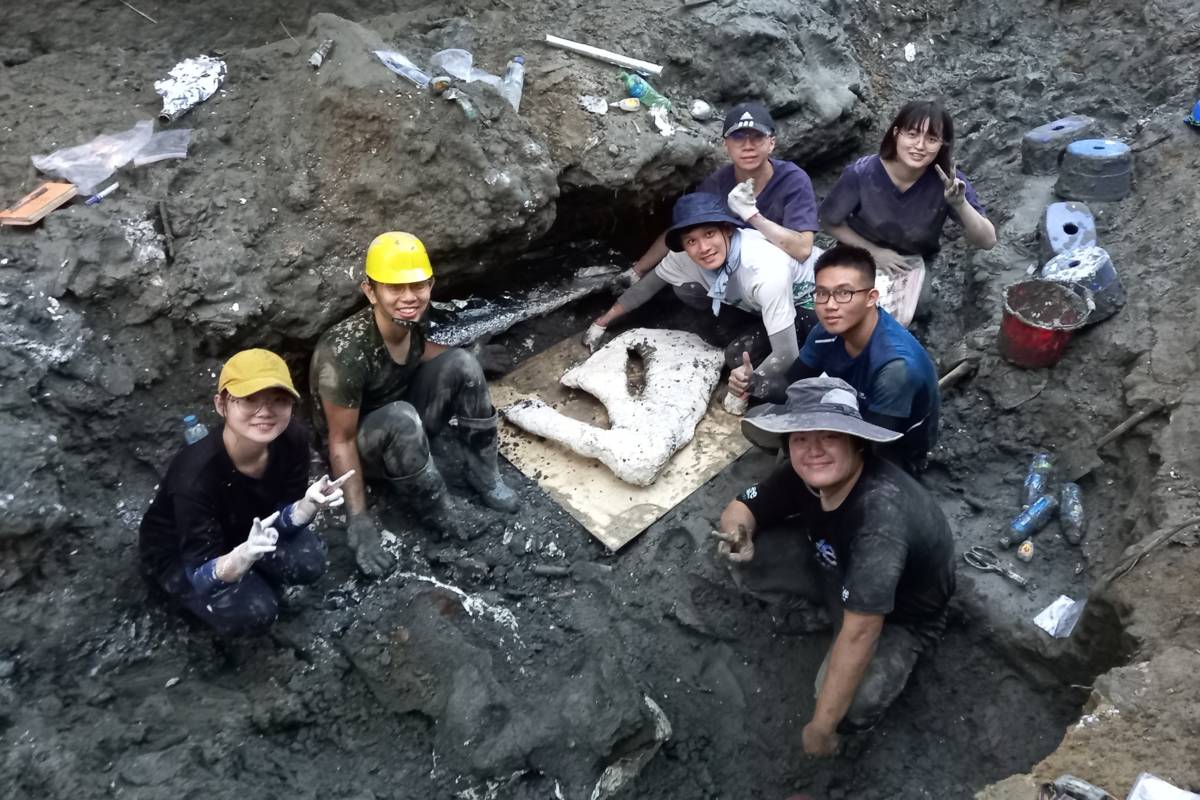

Youtuber「方塊酥」與化石蒐藏家張玉穆在恆春頭溝發現鯨魚殘骸,隨即通知科博館,科博館地質學組楊子睿博士組建團隊,結合德國巴伐利亞動物學蒐藏中心、民間古生物修復團隊,以及來自臺灣師範大學、文化大學、中興大學、成功大學、東海大學、亞洲大學、華盛頓高中等校的學生,眾人密集挖掘3個月,終於將整具化石骨骼帶出地表。

楊子睿博士說明,臺灣位處板塊邊界,地殼抬升迅速且沉積速率極快,在時空環境的配合下,有機會完整保存大型生物標本。恆春鯨魚谷的地質環境看來像是潟湖,屬於鯨豚喜愛的棲地類型,而臺灣以南至菲律賓北邊的熱帶海域,在數十年前仍有商業捕鯨作業,顯示此處很可能是鯨豚的覓食區或繁殖場,或許可推論臺灣南部在過去10萬年來,曾是大型鯨類的活動場域。

科博館生物學組姚秋如博士投身鯨豚研究多年,她指出,此具鯨魚化石標本全長逾15公尺,肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極佳;頭骨雖僅保存後側,但仍算完整,藉由化石形態初步推測,這具鯨魚化石可能是距今約8萬5千年(晚更新世)的鬚鯨化石。