血友病是因人體內缺乏凝血因子,而造成血液不易凝固的遺傳性疾病,目前國內血友病患者超過1,500人,臺灣血栓暨止血學會呼籲大眾能對血友病有更深入且正確的認識,並響應2022年世界血友病日主題「Access for All」,期望以豐沛的醫療資源,全面照護罕見出血疾病患。

臺灣血栓暨止血學會表示,血友病是因人體內第八或第九凝血因子缺乏,所造成的一種遺傳性凝血障礙疾病,可分成缺乏第八凝血因子的A型血友病,及缺乏第九凝血因子的B型血友病;又可依照其凝血因子的缺乏程度,分成輕、中及重度血友病,患者絕大部分是男性,受傷後或關節容易因此而流血不止,也很容易關節自發性出血。根據最新健保資料統計,臺灣領取重大傷病卡的血友病患者超過1,500人,登錄在家治療個案,至2020年有896人,其中676人為A型血友病患者,重度552人,中度68人,輕度81人。

被稱為臺灣「血友病之父」的彰化基督教醫院、臺大醫院沈銘鏡教授表示,過去血友病的治療,主要是在發生關節出血或其他出血狀況時,才給予血漿或注射凝血因子。目前則採預防性治療,定期注射凝血因子或新型非因子藥物,維持體內最低凝血因子濃度。

臺灣血栓暨止血學會彭慶添理事長表示,由於血友病患者因關節長期反覆出血,常會有關節病變的問題,建議重度血友病友應及早開始進行預防性治療,規律注射,可大幅降低日常生活中的出血風險,避免關節損傷,使病友能勇敢面對疾病且維持良好生活及運動品質。

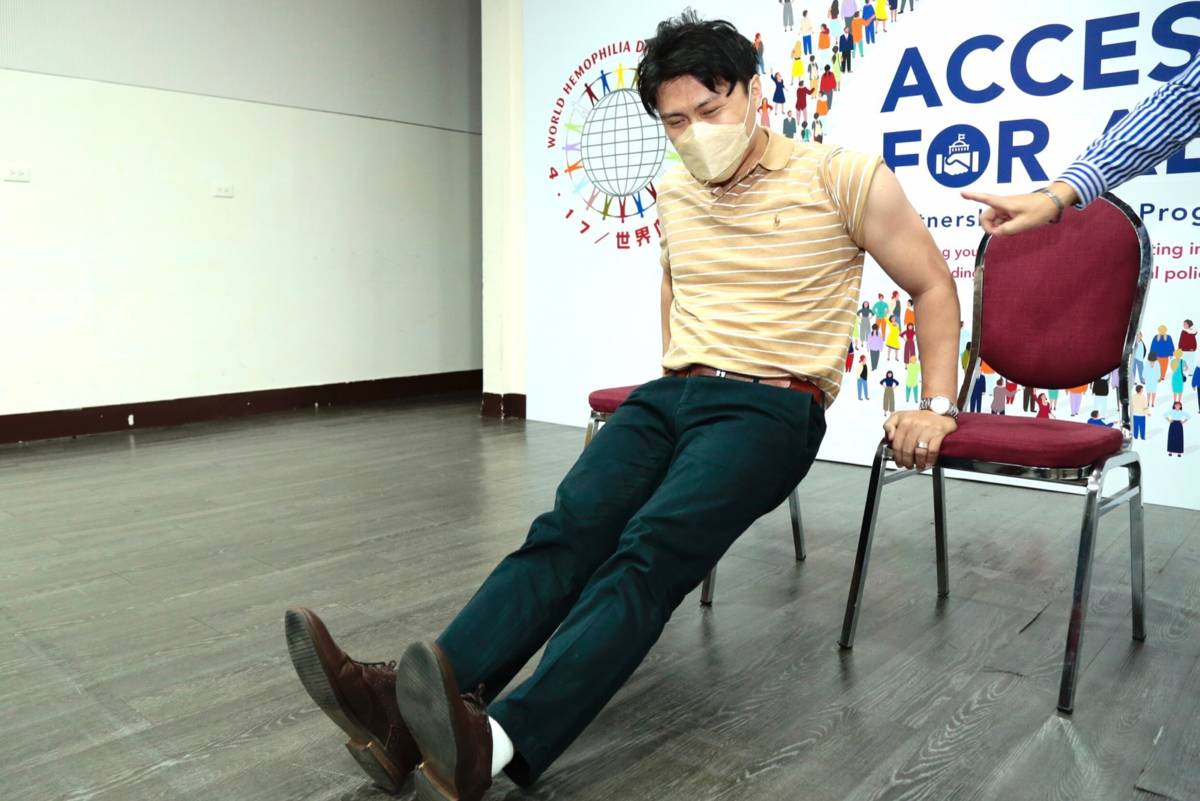

擔心受傷出血,血友病友是否就此減少運動?今年32歲的中度血友病患陳泓瑞是一名實習醫師,曾經走路20分鐘就累癱、腳踝也經常腫痛出血,但他依然熱愛運動和健身。他表示,血友病患者可以藉由低強度的運動和高強度的負重運動,幫助肌肉強化及關節保護,減少出血或受傷的種種好處。並建議病友在安排各類型不同強度的運動之前,應該先與醫師作討論,在體內凝血因子濃度維持適當最低濃度的情況下,做好暖身,藉著各類運動及活動,帶來保護關節的功效,同時減少運動引起的傷害。

近期也有許多的智慧手機軟體問世,讓病友與血友病中心的醫師及個管師在密切配合之下,可隨時查閱自身體內凝血因子濃度的預測數據,進一步安排合適的體能活動,讓血友病友不會因為運動或激烈活動,誘發關節出血造成傷害。

熱愛運動的24歲楊程斌目前在急診室擔任護理師,因為從小就診斷罹患血友病的緣故,每次運動或比賽前都需要先補充施打凝血因子。他小時候必須到醫院接受凝血因子靜脈注射,後來媽媽學會之後就可以在家協助施打。楊程斌表示,血友病友如果能學會自己打針有很多好處,不但可節省時間,又能及時地保護自己;至於年紀較小或不方便自行施打的血友病友,則建議家人也能來學習。

臺灣血栓暨止血學會表示,目前國內發展多種血友病的治療新趨勢及選擇,讓血友病患的照護更為全面和進步,也期望透過豐沛的醫療資源,讓每一位罕見出血疾病患者可以獲得妥善照顧。