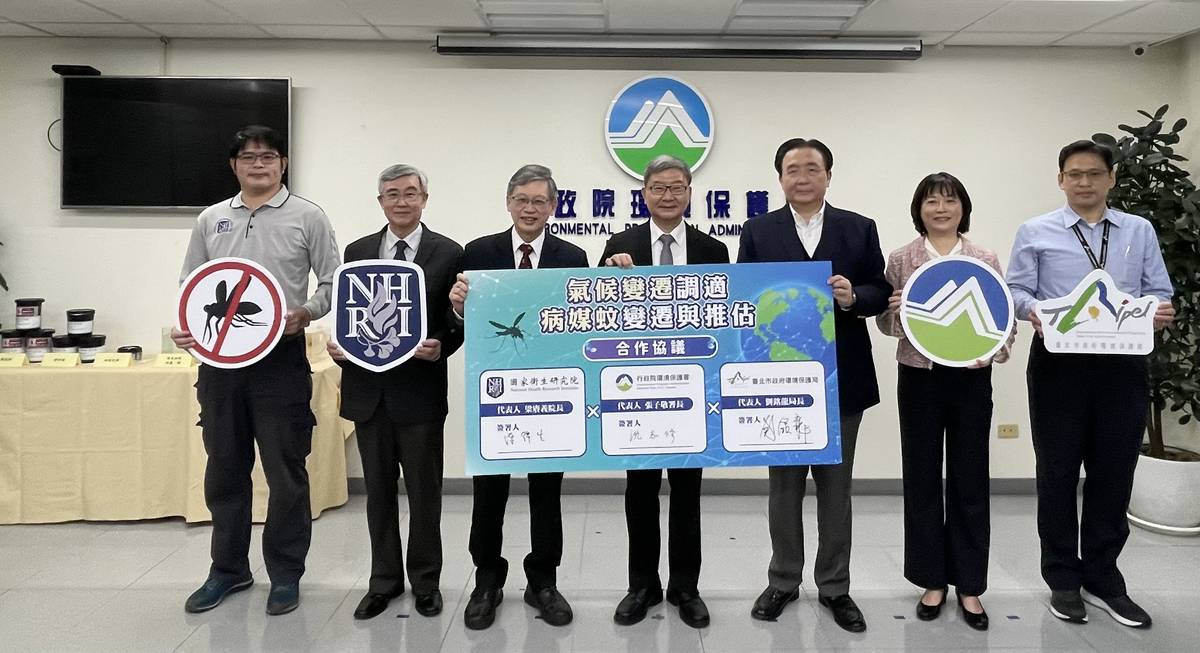

環保署、北市環保局及國衛院今天(17)日共同簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議,未來三方將積極推展科技監測及研究技術,強化因氣候變遷而變化的病媒蚊防治工作,確保國人健康。

氣候變遷造成夏季天數變長、溫度也提高,由於溫度是影響病媒蚊分布的重要因素,因此氣候變遷對於蚊媒傳染病帶來的風險必須及早因應。

環保署與臺北市環保局及國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作,將進行病媒蚊調查系統發展研究、使用氣候變遷資訊研究未來病媒蚊分布變化及氣候變遷下病媒蚊變遷導致健康衝擊與調適研究。由國衛院負責蚊媒傳染病防治技術及推估研究量能,臺北市環保局提供行政運作資源並融入防疫應變體系,環保署則提供適當經費並結合氣候變遷調適及蚊媒傳染病防治政策。環保署副署長沈志修表示,希望透過合作建立防疫新模式,提供更多縣市進行病媒蚊防治。

臺北市環保局局長劉銘龍表示,過去清潔隊只知道以撿垃圾、通水溝、噴藥等傳統方式防治病媒蚊,但了解蚊子從哪裡來、生命週期多長才能有效掌控蚊蟲密度、找出重點噴消地點對症下藥,還能監測是否產生抗藥性。從2020年3月成立北市蚊媒監測中心後,如同「開了天眼」,以「科技防疫、智慧防蚊」方式進行登革熱病媒蚊密度監測工作,全面E化監控病媒蚊,在社子島、陽明山、內湖山區等進行主動監測,有效掌握蚊蟲密度、鑑定蚊蟲種類,更在台北、南港兩車站監測以南部為活動區域的埃及斑蚊是否因氣候或高鐵等因素在台北落地生根,目前確定沒有,劉銘龍建議可將這些系統擴大分享給各縣市,更有效的以科技進行病媒蚊防治。

國衛院蚊媒防治中心博士黃旌集指出,未來工作重點將是建立台灣重要病媒蚊監測系統,在交通樞紐及重要地區進行病媒蚊監測,並將於北、中、南各選取一海拔穿越線進行調查,以瞭解氣候變遷對重要病媒蚊海拔分布的影響。