隨著時代的改變,糊紙這項傳統工藝逐漸失傳,臺北市繼去年將糊紙工藝登錄為無形文化資產後,在今年也將「臺北市傳統藝術藝師獎」頒給兩位糊紙匠師李清榮及張秋山。

傳承家業的李清榮現年64歲,從事糊紙工作大約有40多年的時間。他從小在父親身旁學習糊紙厝,後來又向來自金門的翁文林師傅學習紙偶的紮糊技藝,因為喜好人物與動物的精巧多變,之後的作品就以製作紙偶為主。

熱愛糊紙工作的李清榮不斷地精進糊紙的手藝,透過與各地師傅的學習和交流,讓他的作品融會各地所長。李清榮認為,時代在變,傳統也要跟著創新,但是要先瞭解傳統才能改變傳統,重點就在於如何將新的東西融入傳統又不失去核心價值與意義。李清榮非常感謝臺北市給糊紙界有表現的機會,他的父親李塗生先生曾說「賜子千金,不如教子一技」,他欣慰地表示自己對父親能有交代了。

出生大龍峒,身為糊紙世家第三代傳承人的張秋山現年80歲,祖父當年經營「茂興齋糊紙店」在當地享有盛名,國小畢業的他就跟著祖父學糊紙,慢慢地學出興趣。榮獲今年「臺北市傳統藝術」最高榮耀「藝師獎」的肯定,張秋山謙虛地表示自己沒有什麼高深的研究,只是單純喜歡這項事業和工作。他永遠記得祖父,也就是茂興齋創辦人張根乞曾對他說的一句話,「憨孫,要好好學習,藝術不會放棄你」。

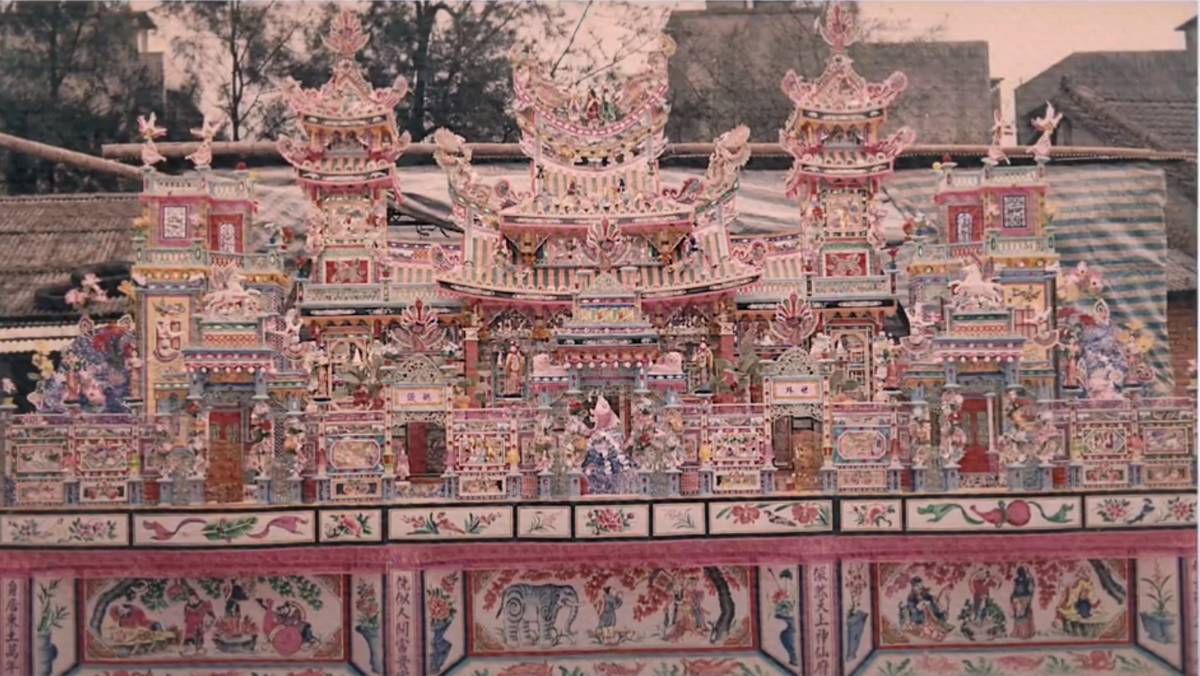

擁有超過一甲子糊紙手藝的張秋山擅長屋厝製作,不管在造型比例或是用色搭配都深具傳統美學。張秋山表示,古時說「功夫久練成精」,如果不下功夫練習,連剖竹都不上手。除了苦練技術外,他也強調天分的重要性,有時要發揮想像力,才能做出好的作品。

兩位糊紙藝師的作品目前正在剝皮寮歷史街區展出,內容包括張秋山所製作高250公分的紙紮屋宇「翰林院、同歸所」,以及李清榮為展覽特製的八仙尊像,更是臺灣糊紙界罕見的全新創作。

臺北市文化局表示,一般糊紙作品多用在喪禮、祭祀等宗教儀式上,很難有機會能近身仔細欣賞,本次的展覽希望能翻轉民眾對糊紙的刻板印象,從藝術欣賞的角度來感受糊紙工藝技術的美麗與神奇。